みんなで作る!シェアハウス恋愛小説新連載!!

ワケありイケメンとルームシェア!?キレイを磨く恋物語

『同居美人』の恋の行方を決めるのはアナタ!

■同居美人プロジェクトAストーリー4

2016.2/29 up 「私は……ひょっとして……」

「あ、あの……っ」

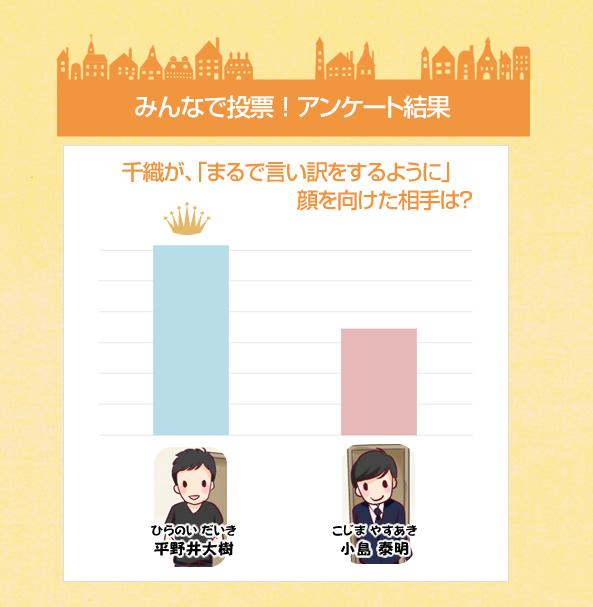

私はまるで言い訳をするように、平野井さんに顔を向けた。

平野井さんがぽかんとしているのが、薄暗い中でもわかる。

「私、いまっ、転びそうになっちゃったんです! それで小島さんに助けてもらって……」

どうしたらいいのか自分の中で答えも出ていないままで、とにかく状況を説明する。

「本当に、ありがたくて、でも変な意味じゃなくて……っ」

お酒が入っているせいで、ろれつもおかしい。

「落ち着いて、千織ちゃん」

小島さんにぽんと肩を叩かれて、やっと我に返った。

「もう遅いし、早く中に入ろう」

そう促されなかったら、いつまでも言い訳にならない言い訳を壊れた機械みたいに繰り返していたかもしれない。

靴を脱いで廊下に上がる。平野井さんはいつもと同じような口ぶりで「おかえり」と笑いかけてくれてから、

「遅かったね。どこに行ってたの」

と尋ねてきた。

「…………」

咄嗟に出てこない。正直に答えればいいのだろうけど、今答えたら、せっかくのプレゼントを渡すタイミングが最悪なものになってしまう。

そのほうがまだましだと気づいたのは少し経ってからで、そのときの私はとにかく「きちんと」プレゼントを渡したいという思いでいっぱいになっていた。人間、焦ると正

常な判断力を失う。

「ちょっと、買い物にね」

隣の小島さんは涼やかだった。

確かに小島さんも買い物をしていたのだから、間違いではない。

「女性に渡すプレゼントだったから、付き合ってもらったんだ。千織ちゃんもちょうど買うものがあるってことだったから。で、帰りにちょっと飲んできた」

小島さんの言っていることは正しい。正しくないところがあるとしたら、私の買い物については触れていないだけだ。なのに、何だかやきもきしてしまう。

べつに悪いことをしたわけではないのに、平野井さんがこれを聞いてどう思うか、気になって仕方がない。

「そうか。いいもの買えた?」

「バッチリだよ」

二人の会話はまったくの通常運行。私だけ一人でどぎまぎしている。

このときになって、私は初めて気づいた。

どうしてこんなに慌てているのだろう。

「今のタイミングなら風呂が空いてるよ。早くしないと長風呂の悠に取られるぞ」

平野井さんは小島さんに笑いかけて去っていった。

小島さんに買い物に付き合ってくれたお礼を述べてから部屋に戻った。

バッグの中からプレゼントを取り出す。

この時間ならまだ平野井さんは寝ていないだろう。

(おかしなタイミングではあるけれど、迷惑じゃなさそうだったら今日のうちに渡してしまおう。誤解していたらいけないし)

ん? 自分の言葉にひっかかる。

誤解って、何を?

私は……ひょっとして……。

(ひょっとして、平野井さんのことが……)

すぐそこにある結論に到達するのが、少し怖かった。

今、私は平野井さんと密接にかかわって暮らしている。平野井さんに対する気持ちが変わるのは、生活の質が根底から変わるということだ。

ここに来てから、ものすごいスピードで実際の自分自身の姿かたちも、価値観も変化している。うれしいこととはいえ、体と心の変化を受け止めるので精一杯な今、そんなことになったら、私はどうなるだろう。

(とにかくプレゼントは渡してしまおう)

このままでは考えすぎてプレゼントを渡せなくなりそうだ。そういう理由でも、平野井さんを訪ねるのは早いほうがよさそうだった。

2016.3/1 up 「新しい自分になれそうです」

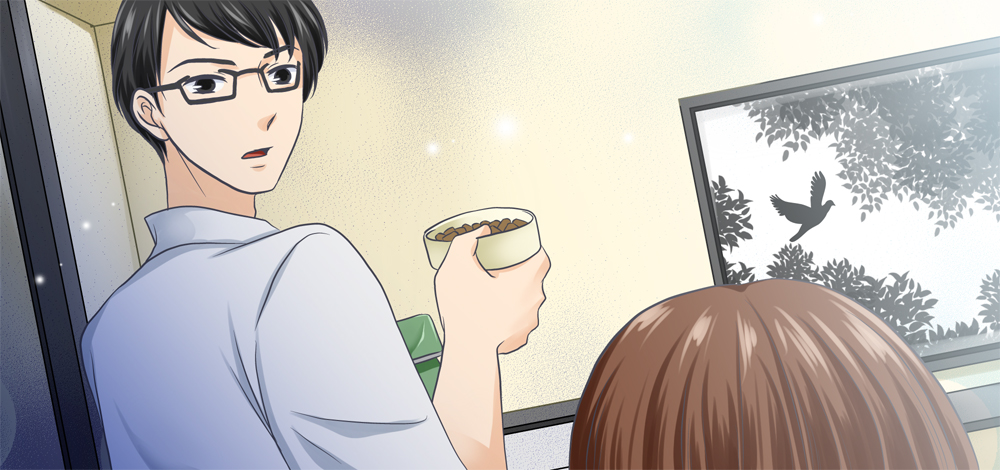

平野井さんを訪ねると、まだまだ寝る様子はなくて、私を部屋に迎え入れてくれた。

迷惑ではなさそうだったので安心する。

「どうしたの?」

私は平野井さんにこれまでのこと――日頃の感謝の気持ちを込めて平野井さんにプレゼントを渡したかったということを打ち明けた。

「いつもありがとうございます。平野井さんのおかげで、私、新しい自分になれそうです」

「俺は大したことはしていないよ。もともと千織ちゃんが持っていた素質と、それを引き出そうとする努力あってこそだよ」

とは言ったものの、平野井さんは嬉しそうだった。やっぱりきちんとお礼を言ってよかった。

頭を下げてプレゼントの箱を渡す。

平野井さんが受け取ろうとしたとき、指が私の指に触れた。

「…………!」

びっくりして手を離してしまう。

箱が音を立てて床に落ちた。

「あっ、ご、ごめんなさい」

慌てて拾おうとすると、平野井さんも同じタイミングで動いた。

今度は箱に伸ばした手と手が重なる。先ほどよりも触れている面積が多い。

顔が熱くなっていく。この程度のことでどうして? と思うけれど、どうしようもならない。中学生か、私は。

箱は平野井さんが持ち上げた。

「ありがとう。何が入っているのか楽しみだよ」

「はい、よかったらトレーニングのときに使って下さい」

何くわぬ顔で答えた……つもりだったけれど、ちゃんと何くわぬ顔ができていたかはわからない。まだ少し頬がぽかぽかしている。ちゃんと感謝の言葉を伝えたいと思う反面、早くここから逃げ出したくもある。

「泰明と選んでくれたんだよね。泰明とはよく話すの?」

「いえ、今日、一緒に飲んで初めてちゃんと話したぐらいです。どうしてですか?」

「……いや、別にどうというわけでは」

何の気なしの質問かと思い、何の気なしに返したが、平野井さんは黙ってしまった。

私も黙ってしまう。

そんなふうに聞いてはいけないことだったのだろうか。

何となくいづらくなって、私はもう一度お礼を言って平野井さんの部屋を出た。平野井さんも引き止めなかった。

「あ」

「あぁ、君か」

廊下に出ると、福生さんに会った。福生さんとは同じ階だから珍しいことではない。軽く会釈をして、自分の部屋に戻った。

数分後、誰かがドアをノックした。

2016.3/2 up 「悩みでもあるのか」

ノックしたのは福生さんだった。

「えっと、何か?」

「これ」

ぶっきらぼうに押しつけてきたのは、ペットボトルの水だった。

「どうしてこれを?」

「自分でわからないのか?」

呆れたように、部屋にある鏡を顎で示す。

「……うわぁ」

覗き込んで、絶句してしまった。

茹でダコみたいに真っ赤になっている。確かにお酒を飲むとすぐに赤くなるほうだけど、こんなになっているとは思わなかった。店から出てだいぶ時間も経っているのに。

さっき顔が熱いと感じたのは、このせいもあったかもしれない。

(こんな顔で平野井さんや小島さんと話していたなんて……)

ひそかに落ち込んでいると、福生さんのひんやりとした声が横からかかった。

「とにかく飲んでおけよ」

「……ありがとうございます」

福生さんは照れ臭そうに目を逸らす。この間のお詫びをしてくれたのかもしれない。

ペットボトルはよく冷えていた。冷蔵庫にずっと入っていたのだろう。そのせいかキャップが硬くなっていて、うまく開けられない。

「貸して」

伸ばしてくれた手に、素直にペットボトルを渡す。

福生さんは軽々と蓋を開けた。座り仕事ばかりしているといっても、やっぱり男性だ。

ペットボトルを私に返すとそのまま出ていこうとしたが、ドアノブに手を掛けると同時に、何か思い出したように振り向いた。

てっきりおやすみという挨拶をしてくれるのかと思ったが、違った。

「何か……悩みでもあるのか」

私は口に含んだ冷たい水をごくりと飲みこんだ。

この質問にはどんな意図があるのだろう。

福生さんとは多少は近づけたと感じているけれど、まだ完全に信用したわけではない。

廊下でちゃんと謝ってくれたり、今、水を持ってきてくれたことにはもちろん感謝している。けれど、最初の印象が悪すぎた。「心の底が読めない人」というイメージがどうしても払拭できない。

「どうしてですか」

「いや、そんなに顔が赤くなるまで飲んでいるから」

私の返事を待たず、「余計なお世話だったようだな」と呟いてから、今度こそ福生さんは出ていった。

(呼び止めたほうがよかったかな)

少しだけ後悔する。もう一言、二言でも言葉を交わせばよかった。

翌朝は平野井さんも小島さんもいつもと変わらない態度だった。

出勤時間が重なる人が集まって、朝食のテーブルを囲む。その日のメニューは料理研究家の池部さんお手製のエッグベネディクトだった。

平野井さんはいつも通り爽やかに、私と小島さんに昨日のプレゼントのお礼を述べてくれた。

「昨日はどこで飲んでたの?」

そんなふうに小島さんに尋ねる口調にも屈託がない。平和な朝の話題のひとつという感じだ。

(私が夜遅くまで男の人と飲んでいても平気なんだ……)

ふと湧き上がってしまった不満に、わずかに自己嫌悪を覚える。何を勝手なことをいっているんだろう、私は。

それに今の状況を考えれば、平気でいてもらったほうがむしろありがたいはず……。

「ごちそうさまでした。今日もおいしかったです。行ってきます」

深く考えてはいけないような気がして急いで食事を済ませ、家を出た。

2016.3/3 up 「道場の掟」

勤務先のスポーツジムで、俺、平野井大樹はひそかに混乱していた。

その日のメニューをひと通り終えて、器具の調整がてら、自分のトレーニングもこなす。それ自体は普通のことだが、負荷をいつもより大きくしていた。自分を罰するみたいに。

(探るようなことを聞いてしまった……)

「昨日はどこで飲んだの?」なんて、普段の俺だったら聞かない。他人の行動には、あまり興味がないのだ。社交辞令でだってあまりそういうことを尋ねはしない。

(なのに、どうして……)

自分で自分がよくわからない。

気になって仕方がなかったのだ。泰明と千織ちゃんが、二人だけでどこに行っていたのか、どんな時間を過ごしていたのか。

泰明も、気のせいかもしれないが、俺がそんなことを聞くのに少し驚いているように見えた。

とくに気負った様子もなく答えてくれたが、それはやはり、やましいことが何もないからだろうか。昨日の玄関でのことも含めて……

(いや、あれはどう考えてただバランスを崩して転んだだけだろうし……あぁ、俺、なんでこんなにモヤモヤしているんだろう)

考えていると、今度は以前、夜のキッチンで会った千織ちゃんの姿が浮かんでくる。全身からふわりといい香りが立ち上っていて、ヌレヌレというリップクリームを塗った

唇がやけに色っぽかった。

そんなふうに感じてしまったのは、コスメのせいだけ……だろうか。

俺はさらに負荷を大きくする。大きくすればするほど、迷いが薄れていくと信じているみたいに。

その結果。

確かに迷いは晴れた。

筋肉の疲労が無駄な思考を切り捨て、あまりにも明快な答えを導き出してくれた。

俺は千織ちゃんを好きになり始めている。どう考えても、そこ以外行き着く答えはないじゃないか。

だが一方で、そこに行き着きたくなかったからこそ、俺らしくもなくうだうだと悩んでいたことを自覚してもいた。

使い終わった器具を拭きながら、「ビューティ道場の掟」を思い出し、暗い気持ちになる。

少なくとも今は何もできないし、結果的にどう転ぶかもわからない。

(今は自分にできることを精一杯やるしかない、か……)

ジムのシャワーを浴びながら、小さく溜息をついた。

俺は知らなかった。ちょうどその頃、千織ちゃんが偶然、正光さんに「ビューティ道場の掟」について聞いていたことを。

2016.3/4 up 「後悔しているんだよね」

その夜、私が福生さんの部屋を訪れたのは、昨日のことが少しだけ引っ掛かっていたからだ。

親切でそういってくれたのだったら申し訳ないことをしてしまったかもしれない。

「悩みがあるわけじゃないけれど、気遣っていただいてうれしかったです。ありがとうございます」

「だったら別にいいんだが」

福生さんは飼っているうさぎたちにエサをあげながら、素っ気なく答えた。

うさぎを飼っているのは知っていたし、ドアが空いているときに世話をしているも見たことがあるけれど、間近で見るとやっぱり違和感が拭えない。福生さんと、小動物を愛でるというアクションが、壊滅的に噛みあっていないと思う。……失礼だな、私。

「何か物音が聞こえてきたから大樹の部屋で何かあったのかと思ってな。それであの赤い顔だろう」

はっとするが、話し声とは言っていないから大丈夫だろう。おそらくプレゼントを落とした音か何かだ。

「もしかして大樹に気があるのか、とか……」

「い、いやいやいやいやいやっ!」

首を横にぶんぶんと振って否定した。

「念のため、言っておいたほうがいいと思うんだが」

エサのケースを片付けると、福生さんはこちらに向きなおった。

目つきが真剣そうなので、思わず背筋が伸びる。

「ここで暮らしている間は、カリスマたちとの恋愛は禁止だ。そういう掟になっている」

「え……」

考えてもいなかった内容に、体が固まる。

「誰か一人とだけの恋愛にかまけていては、バランスよく成長できないというのが理由だ。もちろん、卒業してここを出ていけばあとは自由だが……」

平野井さんと小島さんの姿がふっと浮かんで、ふっと消えた。

「一応、入居する女性には最初に伝えることになっているんだが、今回は二人とも好きな相手がいるということだったから、あえて伝えなかったんだ。禁止することで逆に余計に気になることもあるからな」

カリスマ全員にそれに足る成長をしたと認められれば卒業できるそうだが、私はまだまだだと福生さんは言った。

「まぁ、万が一掟を破ったとしても、男女ともにここを出て行かなくてはいけない程度の罰しかないから、そう大きなペナルティではない。それでも女性の側は、数少ない成長のチャンスを逃すことになるが」

それはそうだろう。これほどのカリスマたちに様々な方向から鍛えてもらえる機会なんて、普通だったらあり得ない。

「あ、そのあたりは……大丈夫です」

何とか答えたが、声が少し震えていたようにも思う。福生さんは私が動揺しているのに気づいてしまっただろうか。

部屋に戻って考えた。

そんな掟があったなんて、私は何を気楽に悩んでいたのだろう。

いざとなったらここを出ていくという手段があるとしても、ここまでいろんな人に協力してもらっていながらそんな選択肢を選べるわけがない。そんなことをしたら平野井さんや小島さんの気持ちだって冷めるだろう。

(あれ、私、まだ小島さんのことも考えてる……何なの、もう……)

ただでさえ揺れ動いている自分の気持ちが、掟とやらの登場でさらに不安定になった。

数日後、私はかつて告白して振られた同僚――鈴田 卓志(すずた たくし)くんに食事に誘われた。

断る理由もないので、OKした。

鈴田くんの私を見る目が少しずつ変わっていたのは、わりと前から気付いていた。

けれど私のほうが、いつの間にか鈴田くんから離れていた。自分を磨くのが楽しくて、それどころではなかったのだ。本末転倒ではある。

営業職の鈴田くんはイケメンではないが雰囲気美男子で、会社の女の子たちからの人気も高い。が、それを鼻にかけるわけでもないので男性の友人も多かった。性格もよくて、私の告白を断ったときも本当に申し訳なさそうにしていた。

「少しだけ、後悔しているんだよね」

食事の席で、鈴田くんは言った。何をとは言わず、ただ、「二軒目に行かない?」と誘ってきた。

私は……

|

|

※クリックで投票してください。 |