�݂�Ȃō�鏬���I�X�g�[���[B

�������q�ƃo�[�`�����j�q�uAI�v�Ƃ̗�����������

���������q�ƃo�[�`�����j�q�X�g�[���[B

�݂�Ȃō��I�������������w�������q�ƃo�[�`�����j�q�`AI�����Ȃ��̂��Y�݉������܂��`�x���V�A�ڂƂ��ăX�^�[�g�I�A���P�[�g�̌��ʂōs�����ς��A�����͗l�ɖڂ������Ȃ��I

�s�v�c�ȃA�v�� �u�o�[�`�����j�q�v�̊J����b�����J���܂��I

2017.3.21 up�@�u��ӂ��炢�Ȃ牽�Ƃ��v

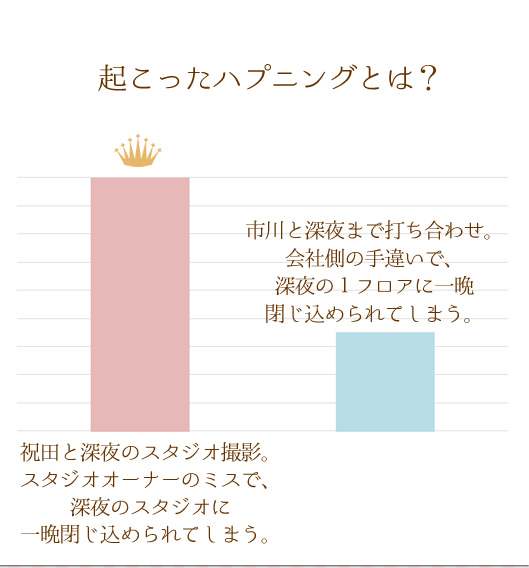

�����́A�j�c����Ɛ[��܂ŃX�^�W�I�B�e�����Ă���Ƃ��ɋN�������B

���͏j�c����ƁA�[�����珤�i�̎B�e�����Ă����B���̓��͂Ƃ��ɓ_���������������A����킯�ɂ͂����Ȃ������B

�ǂ�Ȕ}�̂����Ďʐ^�͑厖������ǁA���̎d���͂Ƃ��ɂ����������B�������i������̂܂܂ɓ`���邾���łȂ��A����ݏo���y�n�̓y�╗�A���̓����A������������l�X�̂ʂ�����܂œ`���悤�Ȃ��̂��B��Ȃ��Ă͂����Ȃ��B

����́A�ЂƂ��Ƃł����u���v���B���̃T�C�g�Łu�����v������l�́A�P�ɂ��������H�ו����Ă���̂ł͂Ȃ��A����͉������ꂽ�A������������ꐶ���ݓ���邱�Ƃ̂Ȃ��y�n�ŒO�O�Ɉ�܂ꂽ�H�i���Ƃ����u���v�������ɔ����Ă���B

���̓`�����͂��܂��܂������B�Ƃ��ɂ͐ڎʂł��߂ׂ̍₩���������邱�Ƃ�����A���̓y�n�̐l���l���ɍl���������f�U�C���̃p�b�P�[�W�������ʂ����Ƃ�����B�����������������͕��͂�L���b�`�R�s�[�Ƃ����ڂɊւ���Ă��邩��A���͊�{�I�ɂ͂��ׂĂ̎B�e�ɗ�������Ă����B

�����Ȃ�x���Ă��ߌ�10���ɂ͓P���ł���̂ɁA12��������Ă���ƎB�e���I������B�j�c����̃A�V�X�^���g��A�X�^�W�I�̊Ǘ��l����ɂ������A���Ă�����Ă���B

�u����Ȏ��Ԃ܂ŕt�����킹������Ă��߂�v

�@�j�c����͔w�i�p�̃{�[�h�����邭��ۂ߂Ȃ���A�y�R���Ɠ����������B

�u������A�C�ɂ��Ȃ��ŁB�x���܂Ŋ撣������ˁB�A��Ƀ��[�����ł��H�ׂ悤��v

�@���̎d�����n�߂Ă���A�����H�ׂ����Ă�����Ȃ��Ȃ����B���ꂾ���n�[�h���[�N�Ȃ̂��B

�@�j�c���ו����܂Ƃ߂��̂��m�F���āA�X�^�W�I�̃h�A���J���悤�Ƃ���B�����A

�u����H�v

�@���x���h�A�m�u�������A�����J���Ȃ������B�I�[�g���b�N�����A��������͊ȒP�ɊJ���͂����B���ɎB�e���A���x���������ɏo���B

�u�J���Ȃ����ǁc�c�v

�u��������Ă݂�v

�@�j�c�����邪�A���ʂ͓����������B�ނ͍������悤�Ȋ�ŐU��������B

�u�����߂�ꂽ�݂����v

�@���̃X�^�W�I�͂��������镔���̂������ׂĂ��A�h�Ƃ̂��߁A��Ԃ͓��O����Ƃ��ɊJ���Ȃ��Ȃ�悤�ɂ��Ă���Ƃ����B��Ԃ̎g�p�҂�����ꍇ�́A�I�[�i�[��Ǘ��l���玖�O�ɊǗ���ЂɘA������B�j�c����͖�W������������_�ō���͒x���Ȃ�ƌ�����ŊǗ��l�ɓ`�������A����������Ă����B

�I�[�g���b�N�������ł���̂́A�I�[�i�[�������������B���m�ɂ����ƁA�I�[�i�[���ϑ����Ă���Ǘ���Ђ����B

�u����A������ƁA�ǂ����悤�v

�@���͂��낽�����B

2017.3.21 up�@�u�撣���Ă�Ǝv������v

�u�S�z���Ȃ��ł�����B�I�[�i�[�ɘA�����āA�J���Ă��炨���v

�j�c����͂��̃X�^�W�I�̏�A�Ȃ̂ŁA�I�[�i�[�̓d�b�ԍ����m���Ă���B�R�[�g�̃|�P�b�g����X�}�z�����o���ēd�b���������B

���A�o�Ȃ������悤���B

�u���[��A�^�钆������ȁ[�v

�u�Ǘ���Ђ̓d�b�ԍ��͂킩��Ȃ��́H�v

�u���ւɓ\���Ă������C��������ǁv

�u����A�Ӗ��Ȃ��v

�@���ւɍs���ɂ́A���̃h�A���J���Ȃ�������Ȃ��B

�@���͂��邪�A�����͂R�K�������B��э~���킯�ɂ������Ȃ��B

�u�Ƃ肠�������[���Ɨ���d�𓊂��Ă�����B�c�c�g�C�������邵�A��ӂ��炢�Ȃ牽�Ƃ��Ȃ邾��v

�u��ӂˁv

�@�����B��������B�����������[������H�ׂāA�����ƂɋA���ĐQ�����B

�@�����A����Ȃ��Ƃ������Č��ɂ��Ă����͋C�������Ȃ邾�����B�ׂɏj�c�������킯�ł͂Ȃ��B���͏������������������āA�����ɂ������p�C�v�֎q�ɍ��������B

�@�j�c����͏������Ă��邨���Z�b�g�̎c��ŁA�����Ǝ��̕��̂�����ďo���Ă��ꂽ�B

�u���s�ւ������Ă��݂܂���v

�����ӂ��Ă����C�����ɁA�R�͂Ȃ����낤�B�������\�����ꂽ�ۛ��i�Ђ����j�̃X�^�W�I������A����Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂����̂��\����Ȃ��ɈႢ�Ȃ��B

�@���͏��������ْ����Ă����B���݂��̉Ƃ��s�����������Ƃ͂����Ă��A��ӈꏏ�ɉ߂����̂͏��߂Ă��B����ȏ��u��ӈꏏ�ɉ߂����v�Ƃ����Ă��̂��킩��Ȃ�����ǁB

�u�����͒�����\�肪�����Ă�݂��������A�����ɂ͉��Ƃ��Ȃ��v

�@���̋@�����Ƃ�悤�Ȑ����o���B��������\����Ȃ��悤�ȋC�������B

�@�₪�āA�����̒��������������Ȃ����B

�u���ꂿ������ˁc�c�����Ȃ��H�v

�@���o�⊴��Ƃ����̂́A��łȂ����Ă�����̂Ȃ̂��Ǝv���B���́A�������S�ׂ��Ȃ��Ă��܂����B���Ă������������邩������Ȃ��B

�u�����H�v

�@�ׂɍ������j�c���A���̌��ɘr��L���B

�u�����v

�@�v�킸�g���������B

�@�j�c����̎�͎��̌���f�ʂ肵���B�ނ͎��̈֎q�Ɋ|���Ă��鎩���̃R�[�g������������������B

�i�сA�т����肵���c�c�j

���߂Ă����Ƃł������̂��Ǝv�����B���Əj�c����́A�t���������̂͒����Ă�����ȊW����Ȃ��̂ɁA�Ə���Ɋ��Ⴂ���Ă����B

�@�����Ȃ�����Ɨ�ÂɌ����Ă������낤�B����ς���Ă���B����ɒǂ��l�߂��āA����ɏł��Ă���B

�u����A���ĂȂ�v

�@������R�[�g��n�������B

�u�j�c����͊����Ȃ��́H�v

�u���͂�����B����ȂɊ����Ȃ����c�c�ɐ삳��̂ق����撣���Ă�Ǝv������v

�u����Ȃ��ƂȂ����ǁc�c�v

�@�ł��A�R�[�g��݂��Ă���邱�Ǝ��̂͐������肪�����B�撣���Ă��邩�͂Ƃ����������͕̂�����Ȃ������Ȃ̂ŁA����������Ă��肪�����H�D�点�Ă��炤���Ƃɂ����B

�@�R�[�g�́A�j�c����̓����������B���i����C�Â��Ă��邯��ǁA�����Ĉӎ����Ȃ������������B���ߋ����ŋ����@�E�ɋz�����ނƁA���������Ƀh�L�h�L���Ă��܂��B

�u���A���H�v

�j�c���A����Ȏ��������ƌ��߂Ă���̂ɋC�Â����B

���̌����A�������������Ƃ��ĊJ���B

2017.3.22 up�@�u�������Ƃ�����v

�i�ȁA�ȂɁc�c�H�j

�@�����������Ƃ��Ă���̂��B���ꂪ�C�ɂȂ��āA�������邱�Ƃ��Y�ꂽ�B

�@�j�c����̌��t��҂��Ă���̂��A����Ƃ�����Ȃ��łق����Ɗ���Ă���̂��A�����ł��悭�킩��Ȃ��B

�@���t������ɑ傫���č������肪�ʂ��Əo�Ă����B

�u�Ђ���v

���̓����|���ƕ��ł�B

�ڂ����J�����܂܁A�����ς��ς����Ă����Ă��܂����B

�u����A������Ɓc�c�v

���������Ȃ��ƁA���̏�Ȃ��B���炩��ꂽ�悤�ȋC���ł��������B

�j��c��܂����������ɁA�j�c����͏Ƃꂽ�悤�ȏ݂��ׂ��B�ӂ��ƊÂ����肪�Y���Ă������ȏΊ�ɁA���C�������ق����B

�u�����撣���Ă��ˁA�����l�v

�@�j�c����͎��̓��ɏ悹���܂܂̎���A�������|���|���ƌy���㉺�ɓ������Ă݂����B�܂�Ŏq�ǂ���J�߂�Ƃ��̂悤�ɁB

�u����ȂƂ��ł��Ȃ��ƁA�����ƌ����Ȃ����炳�B�ŋ߁A�ɐ삳��Ƃ͂������b�����鎞�Ԃ��Ȃ���������v

�@�����܂Ō����āA�킸���ɖڂ���炵���B�ق�̂�j���Ԃ��Ȃ��Ă���B

�u�����牴�́A����ȏɂȂ����̂������Ƃ���͎v���Ă��Ȃ��v

�u��A���́c�c���v

�@�Ԃ����Ƃ������A�������o�Ă��Ȃ������B

���������A�����������Ƃ��������킯�ł͂Ȃ������B�Ƃ�B���łƂ����ɏo�Ă��������������B

���͏���ɁA�����ƁA�����c�c�Ⴄ���Ƃ��l���Ă����B�u�Ⴄ���Ɓv���A�ނ����ɂ����Ȃ����ƁB

�@�炪�M���Ȃ��Ă����B���A��l�ʼn�����Ă����낤�B�j�c����́u���������ڂŌ��鑊��v����Ȃ��̂ɁA��l����ɂȂ����疭�Ɉӎ����Ă��܂����B���ꂪ�u���������v�H�@�݂�Ȏ��̉����A�ǂ������Ă����낤�B����Ȃɕs��p�Ȃ̂ɁB

���̂Ƃ��A�����̒��Ƀx���̉����������܂����苿�����B

�u�����H�v

�@���͗����オ��A�����ߖ̂悤�Ȑ����������B

�u�Е�m�킾�v

�@�j�c����������オ��B

�u����ȂƂ��ɉЁH�@������Ɖ������A�^�C�~���O�������Ȃ��H�v

�u������ƁA�����Əł��Ă�B�Ύ��Ȃ̂ɏo���Ȃ���A�������v

�u���������Ă��ł��Ă��v

�u���A�x�@�Ăڂ��I�@����Ȃ��āA�܂��͏��h�ԁH�@�����ƁA110�ԁH�@����A119�������H�@�������A�����A�ǂ����悤�I�v

�@���͍��x�����ߖ��������B�����߂��Ă���ƁA�Ύ��B�ǂ��炩�ЂƂ������������������ÂɑΉ��ł�����������Ȃ����ǁA�ӂ�����x�ɏP���������Ă���ƁA����������������ł����Ă��܂����B

�ڂ̑O��������������B

�u���������āA�ɐ삳��v

�@�ӂ��ɑ̂��g�������̂ŕ�܂ꂽ�B�قǂ悢���͂��w���ɂ�����B

�j�c���A����������߂Ă����B�������܂œ����|���|���ƕ��łĂ����肪�A���x�͔w���y���@���B

�u���v�A�������Ƃ�����B�܂��A�����ɏ��h�Ԃ��Ăڂ��B���ꂩ�瑋����ǂ�`���č~���ꂻ���Ȃ��̂�T�����B�h�A��@������̂ł������B���������Α��v����v

�@�����A���J�ɓ��̒��ɐ��݂��܂���悤�Ɏ����Ś����B

�@���̐����S�n�悭�āA����ȂƂ����Ƃ����̂ɑ̂���������������悤�Ȉ��炬���o�����B�s�삭��ɑ��Ċ������̂Ƃ͈Ⴄ�A���₩�ɒg�߂�ꂽ�t�̋�C�̂悤�ȋC�����������B

�@�����Ƃ��̐����Ă������B�����Ƃ��̂ʂ�����ɕ�܂�Ă������B�����Ɓc�c������A�����ƁA���̐l�ƈꏏ�ɂ������B�d�����ԂƂ��ĂłȂ��A�j�Ə��Ƃ��āB�����߂āA�͂�����Ƃ������o�����B

�@�X�}�z�̒��M�����A�x���̉��ɏd�Ȃ����B

�u�͂��v

�@�j�c���f�����d�b�ɏo��B

�u�͂��c�c�͂��B�����Ȃ�ł����A�킩��܂����B���肢���܂��v

�@���̊炩��A����ɂ���肪�����Ă������B

2017.3.23 up�@�u�D������v

�u�I�[�i�[���炾�����v

�@�d�b���ƁA�j�c����͎��̊��`�����B

�u�Е�m�킪��쓮���āA�I�[�g���b�N�@�\�ɂ��e�������炵���B�����Ɍx����Ђ̐l�����邩��A������Ƒ҂��ĂāA�Ɓv

�u���Ⴀ�A�Ύ�����Ȃ��́H�v

�u����A�S�z����Ȃ����āv

�@���̓p�C�v�֎q�ɍĂт���ƍ��肱�B

�u�l�������ȁ[�I�v

�@�{����N���Ă������A���g�̂ق����傫�������B

�@�x����Ђ̐l�́A���̂̐����ŋ삯���Ă��ꂽ�B�h�A�̌����K�`�����Ɖ��𗧂ĂĊJ�������Ǝv���ƁA�u���v�ł����v�Ɛ����p�̒j������l�A��т���ł����B

�@�����x��āA�I�[�i�[������Ă����B�O�\��㔼�Ɍ�����j�����B

�u�����������Ė{���ɐ\����܂���v

�@�ނ͏j�c����ɂ����ɂ��A�x����Ђ̐l�����ɂ����x�����x�������������B

��쓮�̌����́A�����炭������ǁA�\�̒ʂ�Ɏ̂Ă�ꂽ�z���k�̉����A������ɋ߂��Ƃ���ɂ���ВT�m�@���E���Ă��܂������炾�낤�Ƃ������Ƃ������B

�@���Əj�c����̓X�^�W�I���o��ƁA�j�c����̎Ԃɏ�肱�B

�u�x���Ȃ���������ˁv

�@�ނ͂ЂƂ育�Ƃ̂悤�əꂭ�B�G���W��������ƁA�|���Ɖ��𗧂Ăăi�r���N�����A�����Ƀ��W�I�̉��ɂ���܂ꂽ�B�Â��E�B�X�L�[�̖��킢���v�킹��A�����Ƃ�Ƃ����̂̃W���Y���ԓ��ɗ����B

�@�����̉��Ȃ̂ɁA�₯�ɋ����h�������B�������������߂Ă�������Ƃ��ɍl���Ă������Ƃ��A���߂Ďv���o���Ă��܂����B���̐l�ƁA�����ƈꏏ�ɂ������\�\�B

�@�Ԃi�����A�����߂��Ɏ~�܂����M���ŏj�c����͂ۂ�ƌ������B

�u�S���̉��A�C�Â��ꂽ��ˁv

�@���͂킯���킩��Ȃ��āA�j�c����̂ق����������B������܂��܂��ƌ��Ă��܂��B�s�p�I�Ȃ̂ɁA�ׂ��������D����������������@�̐��������B

�@�j�c����͐M�����C�ɂ��Ȃ���A�����������Ƃ�����Ɍ������B

�u�����o�����Ǝv�����猾�����ǁA���A�����ƈɐ삳��̂��Ƃ��D���������v

�u���c�c���v

�@�����ɂ͂����M�����Ȃ������B�j�c����̂��Ƃ�M�p���Ă��Ȃ������킯�ł͂Ȃ��āA���A���̃^�C�~���O�Ō����邱�Ƃ�\�����Ă��Ȃ��������炾�Ǝv���B

�@�j�c����͊{�̂������l�����w�Ōy���~������A�����炭�͖��ӎ��ɁA���S����悤�ɏ��������Ȃ����āA�Ԃ�H���Ɏ~�߂��B���x�͂�����Ƃ�����������B

�u�ɐ삳��A�N�̂��Ƃ��D�����B���ƕt�������Ăق����v

�@�X�g���[�g�ȁA���܂�ɂ��X�g���[�g�ȍ����������B

�u�c�c�����c�c�v

�@�Ԃ������A�k���Ă��܂��B

�u�����A�j�c���A�D���v

�@����ł����́A�͂�����ƌ������B

�@�j�c����́A�������ǂ���ǂ낵�Ȃ�����O���߂Â��Ă����B�����Ɩڂ����B�������́A���߂ăL�X�������B

������

�@������A�j�c����̉Ƃɍs�����B

�@�`���C���������A�h�A���J�����A���ɓ���c�c�Ƃ����A���Ȃ��݂ɂȂ������̂����A�̃A�N�V�����̌�A�����ꓮ�삪�V���ɕt��������ꂽ�B

�u����c�c�v

�@���ւ̕ǂɗD�������������āA�L�X����B

�O�����ʼn��x���T�荇������A���݂��̋C�������m���ߍ����悤�ɐ�𗍂܂����B

�@���炭���ĐO�𗣂��ƁA�j�c����͎������߁A�������B

�u�D������v

2017.3.24 up�@�u�ق����́H�v

�@���̖�A���Əj�c����̓x�b�h�ōd�����������Ă����B

�@�������x�ڂɂȂ邩�킩��Ȃ��L�X���A�O���邱�Ƃ��Ȃ����킷�B�Ƃ��ɂ͐O�����ŐA�Ƃ��ɂ͐オ�A�̉��ɒB�������ɂȂ邮�炢�[���������B��b�����Y�قȃL�X�������B

�@���͂Ƃ����ɒE���ł���B��������l�ŃV�����[�𗁂тāA�����Ƀx�b�h�Ɉړ������B

�V�����[�𗁂тȂ��爤�����ꂽ�̂ŁA�̂͂�������ΏƂ��Ă���B�A�\�R�������g���g���ŁA�������тɂ������ɉ������邮�炢���B

���̔G�ꂽ�Ԃт���A�j�c����͒����w�Œe���悤�ɘM�B���i�͓�������ŃJ�����ɐG��Ă���w���c�c�Ǝv���ƁA���������B

�@�ނ̓x�b�h�̘e����ׂ��_�̂悤�Ȃ��̂����o�����B����������E���Ƃ��Ɏ����|�P�b�g���珰�ɗ��Ƃ����k���k���������B

�u�h���Ă����H�v�Ɛu���ꂽ�̂ł��Ȃ����ƁA�n�P�ł������Ǝ��̐O�ɓh��n�߂��B�q���ɂȂ��Ă���O�ɂ͂��ꂾ���ł��C�����悭�A�ڂƕ��Ă������ɚb���ł��܂��B

�u�F���ۂ��Ȃ����v

�@�j�c����̐����A�ق̂�����ɗ����Ă���B�ڂ��J����ƁA�܂��L�X�B���������ȃV�����[�̂悤�Ɏ~�߂�B

�@�ނ̓O���X�̏o�Ȃ��Ȃ����n�P���A���̔��Ɋ��点�Ĉ��������B

�u���c�c����v

�@�ׂ��ď_�炩���n�P�͓Ɠ��̊��G�ŁA����Ŏ�⋹�ł���Ƃ��܂�Ȃ������B

�u�ɐ삳��c�c���́A����ȐF���ۂ�������Ȃ�āv

�@�j�c����̓k���k����u���ƁA���x�͎����̐�Ǝw�œ��������o�����悤�Ƃ����B�\�ʂ��ς����悤�ɑS�g�J���r�߂��Ă���ƁA�A�\�R���ނ��ނ����Ă��܂�Ȃ��Ȃ��Ă����B

�@�ق����B�j�c���c�c�ق����B

�u�����c�c�Ђ��Ђ����Ă�B�ق����́H�v

�u�c�c�ق������v

�@�j�c�����莄�̂ق��������Ƌ������Ă���B����ς莄�͗��������Ȃ���Ȃ��B������������Ȃӂ��ɂȂ��Ă��܂�����B

�u���Ⴀ�A�}��邩��ˁv

�@�r���J�����āA��������Ƃ��Ă�B������Ƃ����B

�u�����c�c���v

�@�d���Ė��x�̍������̂����荞��ł���B

�u�������c�c���v

�@�����ꂽ�Ƃ��납��n���Ă��܂������Ȃ̂ɁA���͏j�c������������߂��Ă���B���͏��ȂƁA���ł͂Ȃ����̕����Ŋ������B

�u�C���������c�c���̒��v

�@�j�c������ꂵ���Ȑ���������B

�u�����A���̂��̂��ˁB�����Ă�A���v

�u�����c�c�v

�@�d�����������Ȃ���A�j�c����͂ǂ�ǂ�[�������Ă������B

������

�@���͋k������B�|���݂����Ȗ��O�����ǁA���h�Ȗ{�����B�̂͂��킢���A���ꂢ�Ȗ��O���Ǝv���Ă�������ǁA30�ɂ��Ȃ�Ɩ��O�������Ă����Ȃ����Ə����s���ɂȂ�B�N���ւ��قǂ̌o�����Ȃ�����A�Ȃ����炾�B

�@�d���́A�Z�����L����B�e�X�^�W�I�̊Ǘ��B�\���������A�B�e��̑|����������A����ȋƖ����e���B�����������ΎG�p�ł���B�Z�ɂ��ƁA����A�����A������ɉЕ�m�킪��쓮���đ呛���ɂȂ����炵���B�ł����̂悤�ȎG�p�W�ɂ͂����ɂ͘A���͉���Ă��Ȃ��āA�����o�����Ƃ��ɏ��߂ČZ����m�炳�ꂽ�B�܂��A�A�����ꂽ�Ƃ��Ă��Q�Ă邾���ʼn����ł��Ȃ��������낤����A�Z��������킩���Ă��Ă���������������Ȃ��B

�@���̎d���͂ق�̓��O�Ɏn�߂����肾�B�ȑO�́A�ꉞ���ƌĂ��\�t�g�E�F�A��ЂŔh���Ŏ����E�����Ă����B���������A�\��ʂ�Ƀv���W�F�N�g���i�̂ł���u�A�C�v�Ƃ����l�H�m�\�������[�X����Ă���͂�������ǁA���̘b�͂ǂ��Ȃ����낤�B

�@����͂Ƃ�����A���͑�w�𑲋Ƃ��ĎЉ�l�ɂȂ��Ă��炸���ƁA������₵�Ă����B�h������Ő��Ј���ڎw�����Ƃ����Ȃ������̂́A���̂������̂���������B

�u�d���Ŋ撣�邱�Ɓv���āA����Ȃɐ������̂��낤���B

���ɂ͂ǂ����A���������̂����ɍ���Ȃ��݂������B�����Ƃ̂�肭���ƁA�͂��Đ����Ă��������C����������B

�@����Ȏ����ɂ���ƋC�Â��āA�ސE�B�Ƃ͂����A���E�łԂ�Ԃ炵�Ă���킯�ɂ������Ȃ�����A�����ɂ����b�ɂȂ��Ă���B

�@���Ⴀ�������ƌ������ė������������̂��Ƃ����A����Ȃ��Ƃ��Ȃ��B�����������킯�ł͂Ȃ�����ǁA�ׂɍ��A�D���Ȑl�����Ȃ����c�c�B

�@�D���Ȃ��ƁA�����ɂȂ�邱�Ƃɏo��Ă��Ȃ������Ƃ����C������B�ł�30�ɂ��Ȃ��āA����Ȃ��Ƃ������Ă����Ȃ��Ƃ��v���B

�u�������Ȃ���v�Ƃ������R�Ƃ����ł肾�����������B

|

|

���N���b�N�œ��[���Ă��������B |

�� �o���A�� ����

���߂��ɒǂ������Ăق���

�� ??? ����

�ǃh��

�� �܂��܂� ����

�����撣���Ă��ˁA�����l�A�Ɠ����|�����Ƃ��Ăق���

�� ??? ����

�ӂ��ɓ����|���|�����Ă��Ăق����ł��B

�� �݂ɂ� ����

�L�����L����������

�� ??? ����

�����͉��ɂ܂����āI

�� ??? ����

�k���k�����|�[�`���痎���āA������E�����j�����ɓh��I

�� ??? ����

�I�t�B�X�ɂ�����̂ŊȒP�ȐH���Ƃ�����p�ӂ���i�Ƃ����̂��Ƃł��Q�Ă��Ջ@���ςɍs���j�B

�� �߂��� ����

���ꂩ��A�ǂ��悩�B

���ǂ���ǂ낵�Ȃ�����A�L�X�͂��Ăق����B

�� ���� ����

���ꂿ������ˁc�c�����Ȃ��H

�� ������ ����

��납��������߂��āA�����ōD������ƌ���ꂽ��

�� ����������� ����

�D�����ڂ��ė~�����B

�� �͂� ����

�ǃh�����Ăق����I

�����ł����₢�Ăق����I

�� ??? ����

����Ȏ��Ԃ܂ŕt�����킹������Ă��߂�ˁA

�� ??? ����

�x���܂ŁC�d���撣�����ˁI

�� �݂� ����

���O�́A���̂�����

�� ���[���� ����

�D������I

��l�C�A���̖�����Ăсc�I