�݂�Ȃō�鏬���I�X�g�[���[B

�������q�ƃo�[�`�����j�q�uAI�v�Ƃ̗�����������

���������q�ƃo�[�`�����j�q�X�g�[���[B

�݂�Ȃō��I�������������w�������q�ƃo�[�`�����j�q�`AI�����Ȃ��̂��Y�݉������܂��`�x���V�A�ڂƂ��ăX�^�[�g�I�A���P�[�g�̌��ʂōs�����ς��A�����͗l�ɖڂ������Ȃ��I

�s�v�c�ȃA�v�� �u�o�[�`�����j�q�v�̊J����b�����J���܂��I

2017.3.6 up�@�u�����ƁA�����Ɛ́c�c�v

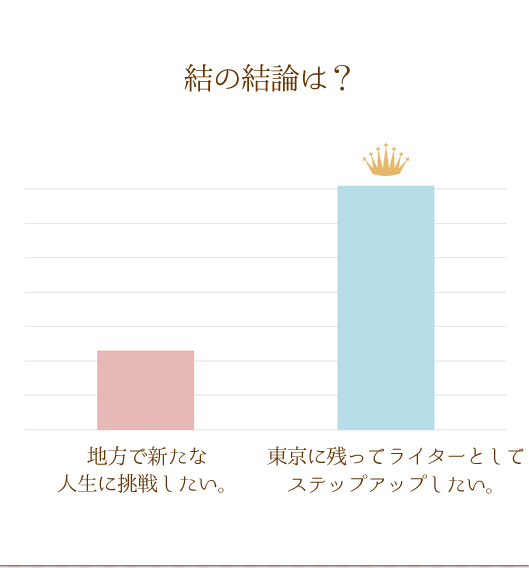

�����ŃX�e�b�v�A�b�v��ڎw�����A�n���ŐV���Ȑl���ɒ��킷�邩�\�\�B

�u���S�ݓX�̂������ʔ̃T�C�g�c�c���B���߂�A�l����̂ɏ������Ԃ�������Ă����H�@���������E����b�ɂȂ肻�������v

�@�����q�˂�ƁA�j�c����͐^���ȕ\��œ������B

�u�������A�����ɕԎ������炨���Ƃ͎v���Ă��Ȃ���B�ꃖ�����炢�͗P�\�����邩�����̂Ȃ��悤�ɍl���Ăق����v

�@�����ɒ����ƁA�Ƃ̍Ŋ��w�܂Ő��w�̂Ƃ���ŎԂ���~�낵�Ă�������B

�u�f�[�^���ł�����ɐ삳��ɂ������B�����ɂȂ�Ǝv���B���Ⴀ�A�����v

�u�����l�ł����v

�@���U���ĕʂꂽ�B

�@�����A�j�c���瑗���Ă����ʐ^�������e�����������Ă���A�{�i�I�ɍl�����B

�@���āA�ǂ����邩�B

�i����ȂƂ��́A�s�����Ă݂悤�j

�@�Y������Ȃ�����ǁA���ŔY��ł��Ă������̏o�Ȃ��Ƃ��͌���ɑ����^�ԂɌ���B���͂��������A�쐣����Ƀ��[���𑗂邱�Ƃɂ����B�܂��͎�ނ̂���Ɛi�����q�ׂĂ���A���̊Ԃ́u���߂��ɕ�炵�Ă݂�v���ɂ��ċ���������Ɠ`����B

�@�m�F�����������̂́A�u���߂��Ɂv�Ƃ����̂͋�̓I�ɂǂ̂��炢�̂��Ƃ��w���̂��낤�Ƃ������Ƃ��B���݂̎d���Ƃ̌��ˍ���������̂ŁA�m�[�g�o�b�������Ă����Ė�ɂ͍�Ƃ�����Ƃ��Ă��A�P�T�Ԃ����x���낤�B

�@���̓��̖�ɂ́A�P�T�Ԃł��\�����ƕԎ��������B

�w�T���������āA�Ƃɔ��܂��Ĕ_��Ƃ����ċA��l���������܂��B�����̂Ȃ��͈͂ő��v�ł���B���Ă̎��n�͂����I���܂������A���͏����ȃn�E�X�ő卪�┒�A�J�u�������Ă��܂��B����ł悯��x

�@���Ⴀ�A���Ђ��ז������Ă��������ƕԎ�������ƁA�ȍ~�̓��b�Z���W���[�ŋ�̓I�ȓ����⎞�Ԃ��l�߂��B���ǁA���̏T�̏T���ɍs�����ƂɂȂ����B

�@�ꏏ�ɏZ��ł���o�ɂ́A���x�͂P�T�ԂقljƂ���Ƃ��������āA���e�͐������Ȃ������B���݂��̎d���ɂ��ďڂ����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���������������邩�܂Řb���Ȃ��̂͂����̂��Ƃ��B

�����ڏZ���邱�ƂɂȂ���������z���ȂǂŖ��f�������邱�ƂɂȂ邾�낤���ǁA���̎��_�ł͉����b���Ȃ��B����ӂ�ȏ��ō���������ق����������Đ\����Ȃ��B

�@�����͓d�Ԃ��g�����Ƃɂ����B�Ƌ��͂����Ă��Ԃ͎����Ă��Ȃ����A�����^�J�[�ōs���ɂ��Ă��T���̓��̍����\���ł��Ȃ��B

�V�������~��čݗ����ɏ�芷����ƁA�T�����Ƃ����̂ɐ��w�ŃK���K���ɂȂ����B����Ă���唼�͂��N��肾�B�{���ɉߑa�������Ƃ���ȂƁA�Ђ��Ђ��Ɗ�����B

�@�{�b�N�X�V�[�g�ɍ����Ă������̎ߑO�ɂ́A�Ȃ��Ȃ��̃C�P�����������B�N�͎��Ɠ������炢���낤���B

�i����ς�ړ����悤���ȁc�c�j

�@�C�P�����Ƃ͂����A�l�̂��Ȃ��ԓ��ł��ꂾ���߂������ɂ���̂͗��������Ȃ��B������Ƃ��ɂ͂��������l�������̂����A���͂����A�����܂ŋ߂��Ƃ������ĕs���R�ȋC������B

�@����ł������Ȃ������̂́A�ނɂȂ�ƂȂ����o�������������炾�B

�i�N�������H�@�ǂ��ʼn���������c�c��ސ�H�@������A�����ƁA�����Ɛ́c�c�j

2017.3.7 up�@�u�����ĐU��Ԃ�v

�@�����A�s�v�c�Ȃ��Ƃɔނ��Ȃ��ړ����Ȃ��B

�@�Ԃ̑��l�Ƌ߂������ɂ��邱�Ƃ����܂�C�ɂ��Ȃ��l�����邯��ǁA���������^�C�v�ɂ������Ȃ��B

�@����ɁA����������C�ɂȂ�悤���B�Ƃ��ǂ��A���炿��Ǝ��̂ق����M���Ă���݂����ȁc�c�B

�@�������͌��ǁA�قړ����ɐȂ𗧂��āA�������ꂽ�ȂɈڂ����B����ł��A����Ă�����ς莋�����������B��������̎����������Ă������낤�B

�@30���قǓd�Ԃɗh��ꂽ�B�ړI�n�̉w����������A�i�E���X������Ă����̂ŃW���P�b�g�𒅂ĉו���������ƁA�ނ������悤�ɂ��Ă����B

�i���̗p������낤�B�n���̐l�H�c�c�ɂ͌����Ȃ��Ȃ��j

�@�~�肽�w�̃z�[���ɂ͐l�͂��Ȃ������B�w����������Ȃ��B�܂薳�l�w���B������ɂ͒��̖����킷�̂ǂ��Ȑ���������������B

�@���͔ނ��C�ɂ��Ȃ��ӂ�����āA���D���Ɍ������ĕ����o�����B

�u�Ђ���Ƃ��āA�ɐ삳��H�v

�@�ނɂ����Ȃ薼�O���Ăꂽ�B�����ĐU��Ԃ�B

�@�ǂ����Ď��̖��O��m���Ă���́H�@���͔ނ̊���܂��܂��ƌ��߂��B

�@�������c�c�N�������B�v���o�������Ŏv���o���Ȃ��B

�@���̂Ƃ��A���D���̌���������N�X�Ƃ��������������B

�u���݂܂���B�҂��܂����H�v

�@���x�͂�������U������ƁA�쐣�����D�̌������ɂ����B�w����쐣����̉Ƃ܂ł͋���������̂ŁA�d�Ԃ̓����ɍ��킹�ĎԂŌ}���ɗ��Ă����ƌ����Ă����̂��B

�u�����A�S�R�v

�u���A�s��ƈꏏ��������ł��ˁv

�@�쐣����́A���̉��ɂ����ނ����Ėڂ��ۂ������B

�u�Ȃ�A���鎞�Ԃ��킩�����狳���Ă�����Č����Ă���������Ȃ����v

�u����H�@���[���͂��ĂȂ��H�c�c��ׂ��A����ĂȂ������v

�@���̓�l�͒m�荇���Ȃ̂��H�@���͐쐣����ƃC�P���������݂Ɍ�������B

�@�Ɠ����ɁA�s��Ƃ������O�ɂ������������o����B�c�c�s��A����H

�u����A�Ђ���Ƃ��Ďs�삭��H�v

�@�����̂��܂�A�P�I�N�^�[�u�͍��������o���Ă��܂��B

�@�ނ͏��w�Z�̓������������B������Ƃ�������ŁA�o�Ȕԍ����ʼn����ƈꏏ�ɂȂ邱�Ƃ����������B

�u�����A������Ƒ҂��āB�ǂ��������ƁH�v

�@���x�͐쐣���ۂ���Ƃ���B

������

�@�s�삭��Ƃ͒��w�Z�܂œ����w�Z�ɒʂ����B

���w�ɓ����Ă���͐��k���������Ă��܂������킹�邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�������ǁA���A���炢�͂��Ă����B

�@�ނ́A�m���ɓ��������͐����Ă����B�ł��A�n���������B�n���Ƃ������A�������������B

�@���̔��ʁA���͒��w�ɓ�����������o�ւ̔����ŃI�V�����ɖڊo�߁A�u���������v�̑f�n�������Ă������B

�@�m���Q�N�̂Ƃ��������Ǝv���B���́A�ނɍ������ꂽ�B

�@���������͔ނ�F�B�ȏ�̑��݂Ƃ��Č���ꂸ�A�f�����B

�@�I�V�����ŗ��������ł��鎄�̔ނ́A�݂�Ȃɐl�C�̃C�P�����łȂ�������Ȃ��B�����l�ł͂Ȃ����ꏏ�ɂ��ċC�y�ȑ���ł͂��邯��ǁA�s�삭��݂����ɖ��������j�q�ƂȂ�ĕt����������]���������Ă��܂��B�������A����Ȃ��Ƃ܂ł͌���Ȃ���������ǁB

�@�����f�����̂����������Ɏ������̊Ԃɂ͋������ł����B���m�ɂ����A�ނ����������悤�ɂȂ����B�ł��A�����Ēǂ�������������ł��Ȃ��������A�Ƃ��ɉ������Ȃ������B

���̌�A�s�삭��͕��ɗ͂����n�߂��悤�������B�����āA�n���ł̓g�b�v�̐i�w�Z�ɓ��w�����B

2017.3.8 up�@�u�܂������₾�Ƃ͌����Ȃ��v

���Ǝs�삭��́A�쐣���^�]����y���S���̌㕔���Ȃɕ���ō������B

�u�����͍L���㗝�X����̓����Ȃ�ł���B�ɐ삳��̏����w�Z����̓������������Ȃ�āA���R���Ă�����̂ł��ˁv

�@�쐣����͌������B�s�삭��́A�쐣����ɗ��܂�ďT���ɂ悭��`���ɗ��邻�����B

�i�C�P�����̓C�P�������ĂԂ̂��c�c�ǂ������i�D�����Ȃ��j

�@���̂ق��́A��������ȂƂ�����肪�C�ɂȂ��Ă��܂��B

�i�s�삭��A����ȂɊi�D�悭�Ȃ������t���Ȃ���悩�����ȁ`�j

�@�Ȃ�āA��k���ۂ��v������������B

�@�쐣����̉Ƃɂ͒j����l�A������l�����łɏW�܂��Ă����B�������Ƃ��n�߂Ă����炵���B���͋x�ݎ��ԂƂ������ƂŁA�����ł���������ł���B�쐣����̒m�荇����A�m�荇���̒m�荇���ŁA�S���A��s���������Ă����������B

�u�r�j�[���n�E�X�͉Ƃ̗���ɂ���܂��B��ꂽ�炢�ł��o�Ă��āA�x��ʼn������v

�@�쐣����͂����������Ă��ꂽ�B

�@�����܂ō�Ƃ��āA�[�H�ɂȂ����B�y�Ԃɒu�������ւŁA�쐣���n���̖��L�m�R�A�����Ȃǂ��Ă��Ă����B�������A���ɂ�����o���Ă��ꂽ�B

�@�ݖ���h�����\�ʂ����ւŏĂ������ɂ���́A�M�����Ȃ����炢�������������B���̓A�c�A�c�Ńp�����Ƃ��Ă��āA���͂������Ƃ��Ă���B�S����o�����߂ɁA�킴�킴��x��₵���������B

�@�݂�Ȍ��X�ɂ��������A���������Ƒ����Ȃ��炲�͂��H�ׂĂ�������ǁA���̐S�͍��ЂƂ���Ȃ������B

�@�����̔_��Ƃ͊m���Ɋy���������B�y�ƐG�ꍇ���č�Ƃ���̂��A����Ȃɖ��S�ɂȂ�邱�Ƃ��Ǝv��Ȃ������B

�@�����炱���A�������͐[�܂����B�܂�Ȃ��Ƃł�������A�����ƊȒP�ɓ������o�����Ƃ��ł����̂ɁB

�@���͊ʃr�[������ɂ��ė���ɏo���B

�@�����������ꂢ�������B��C�����݂����Ă��āA����Ė{���͌����Ŗ��邢���̂ȂƂ킩�����B

�@�w��ō����މ��������̂ŐU��Ԃ�ƁA�s�삭�߂Â��Ă���Ƃ��낾�����B

�u������Ƙb���Ă��������ȁv

�u�������v

�@�{�S�ł͏����ْ���������ǁA�܂������₾�Ƃ͌����Ȃ��B

�u�܂�������ȂƂ���ňɐ삳��ɉ�Ȃ�āB�{���ɋv���Ԃ肾�ˁB���Z�ɍs���Ă���͑S�R���Ȃ��������v

�u�������ˁv

�@�B���ɂ��Ȃ����B���w����Ƃ͂����A�t��������Ƃǂ�������Œ�������̂��A�悭�킩��Ȃ��B

�u���͂��A���Z�ɂȂ����������x�ɐ삳��ɍ������悤�Ǝv���Ă��v

�@�G��Ă����̂��ǂ����킩��Ȃ��Ƃ���ɂ����Ȃ�荞�܂�Ĉ�u�S�������ˏオ�������A�������u�����ŁA���Ƃ͂������Ċy�ɂȂꂽ�B

�u�U������Ă��炦��悤�ɕ����撣���āA���ꂩ�猩���ڂ������Ȃ�ɖ����āB�ł��A�ɐ삳��͂����Ɣގ���������������A�Ȃ��Ȃ��`�����X���͂߂Ȃ������B���̂����ɉ��̂��Ƃ��D�������Č����Ă����q������āA���̎q�A�����q��������ŕt�������悤�ɂȂ��āA��w�̎��������āc�c�v

�@�����A�����̂���܂ł��ȒP�ɘb�����B�u���������v�Ƃ���簐i���Ă������̂��Ƃ�A���߂̎����ɂ��Ă͂������ɏڂ����͘b���Ȃ��������B

�@�b���Ă��邤���ɐ̂̋C�y������݂������Ă��āA���A�������Ă���̂��A���ꂩ��ǂ��������̂��Ƃ��������Ƃɂ܂Řb�͋y�B

2017.3.9 up�@�u�^���H�v

�u���͉��A�������Ă��ˁv

�@�s�삭��́A�������グ�ď����������������B

�u���܂ł��ނ����ɓ����Ă��āA����Ȃ�̌��ʂ����Ă��āA�ł����̂܂܂����Ƃ���𑱂��Ă����̂��A����ł����̂��Ȃ��Ďv�����Ƃ��ɁA�쐣���ސE���Ă����ŕ�炵�n�߂��B�b�����͂����ƕ����Ă������A�T���ɂ͉Ƃ̃��m�x�[�V��������`���ɗ����肵������ǁA�Ȃ��ǂ�ǂ�A�܂����Ȃ��Ă��Ă��v

�u�A�܂������āA�����H�v

�u�l�̖��ɒ���������̂�������āA�������������Ə[����������B���̎d���́A������L���ɂ͂��邯��ǁA���ƒ��ڂȂ����Ă��邩�Ƃ�������Ȃ����炳�v

�u����A�킩���v

�@���ׂĂł͂Ȃ�����ǁA�����𗣂�Ă������ŕ�炵�Ă݂����Ƃ������R�ɂ́A����ȋC�������������Ă���B

�u�����ˁA�������Ă���B�����Ń��C�^�[�̎d��������̂��y�������ǁA���������Ƃ���ŕ�炷�̂ɂ������������āc�c�v

�u�������B�ȂA�^���݂����Ȃ��̂��������Ⴄ�ȁv

�u�^���H�v

�u����B�D���Ȑl�ƍĉ�āA�ꏏ�ɐV���Ȑl���ɓ��ݏo�����Ă����̂��c�c�����ɐ삳����ڏZ��������炾���ǁv

�u�ꏏ���āc�c�Ȃ�����A��������݂�������Ȃ��v

�u�͂́B�����Ȃ肻��Ȃ���͂Ȃ��������ǁA��ŐU��Ԃ��Ă݂��獡���̂��Ƃ����ǃv���|�[�Y�������̂��Ȃ��Ďv���̂����ˁv

�u������Ƃ�����ƁB���A����Ȃ����܂��ȃv���|�[�Y�̓C���v

�u�����A�v���|�[�Y����Ȃ炿���Ƃ��������ǂˁv

�@�����܂Ō����āA�������͖ق肱�B���������̘b�������ƂɁA������Ȃ����l���ďƂ�Ă���̂���C�ł킩�����B

�u������Ƃ��̂ւ�A�����Ȃ��H�v

�@�s�삭��ɗU���āA�������͉Ƃ̗��傩�珬���ɏo���B��̊�����ꂽ�c��ڂ�������Ő���ɒ��݂����ɂȂ��Ă���B

�@�����Ȃ���A�s�삭��͂������R�Ɏ��̎��������B���͐U�蕥�����Ƃ͂����A�w��ɏ��������͂����߂��B

�@�Ђ���Ƃ�����A����͍ō��́u�V���Ȑl���̓��ݏo�����v��������Ȃ��B���ނ̂��Ƃ��A�Y����邩������Ȃ��\�\�B

������

�����ɖ߂�ƁA�܂��͗��܂��Ă������[���̕ԐM��Еt�����B�쐣����̉Ƃɑ؍ݒ��ɂقƂ�ǕԎ������Ă�������ǁA������Y�t���Ȃ��Ƃ����Ȃ����̂ȂǁA�܂����ʂ��͎c���Ă����B

��Ƃ��Ă���ƁA�|���Ǝ�M���������������B

�@�m�F����ƁA�j�c���炾�����B

�w���̘b�A�ǂ��H�@�悩�������x�b���Ȃ��H�@�E�`�ɗ�����V�������x

�@���Ȃ݂ɁA�j�c����ƉƂ��s��������̂͒��������Ƃł͂Ȃ��B�ł����킹����ɂ��ꂼ��̉Ƃ��g�����Ƃ�����B�����t������������A����Ȃ��Ƃ�������O�ɂȂ��Ă��܂����B

�@����ȕt���������A�����ڏZ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��낤�B

�@�����l����ƁA�V�тɍs���邤���ɍs���āA�b���������Ă��������C�������B

�@�\����m�F�������Ɨ����̖邪�Ă����̂ŁA�Ƃ�K�˂邱�Ƃɂ����B�j�c����͗����Ɋւ��Ă͎B�e�����ł͂Ȃ����邱�Ƃ��D���ŁA���̖��̍D�݂��킩���Ă���B������܂��A���N���Ԃ��Ƃ��ɂ��Ă������炾�B

�@���̓��́A�p�X�^�������đ҂��Ă��Ă��ꂽ�B�\�[�X�͓��h�q���s�����Ƃ��������A���r�A�[�^���B

�@���̓p�X�^��H�ׂȂ���A�����ɁA���͐쐣����̂Ƃ���ɈڏZ���邱�Ƃɋ���������̂��Ƒł��������B

2017.3.10 up�@�u���������v

�@�j�c����́A����قNj����Ȃ������B

�u�܂��A�ɐ삳��͂����ꂻ���������Ƃ������o���Ǝv���Ă�����v

�u�܂��Y��ł�����ǂˁv

�u�Ƒ��͂Ȃ�Č����Ă���́H�@����������Ƃ�����傪����Șb�ɂȂ邾�낤���A������߂��ɂ���l�̃A�h�o�C�X�����ق���������Ȃ��v

�u�Ƒ��c�c�I�v

�@�^����Ɏv�������̂́A�o�̍�̊炾�B

�@���e�Ƃ͗���ĕ�炵�Ă����Ԍo���A������A�h�o�C�X�Ƃ��ėL�p�����Ȃ͎̂o�̈ӌ����낤�B�̂قǁA�������a�������Ă��Ȃ��B

������Ƙb�������@�������Ȃ��B���͂��������o�ɑ��k�����B�����ԁA�R���v���b�N�X������Ă������Ƃ͂������ɘb���Ȃ������B�ł��A��ɂ��������������Ƃ͐����Ɍ������B��������܂��Ɉ��������Ă��邱�Ƃ��B

�o�̓����́A���ɂ܂��Ƃ��������B

�u�d���ɂł������ɂł��A���f�������ׂ����ƈȊO�Ŕ��Ă���̂Ȃ�A���̔�ꂪ�����Ă��猈�߂��ق���������B�ق��̊���ɐU����ƁA���������f���ł��Ȃ��Ȃ�v

�@�������ɗ��n�̉@���炵���A�Ƃ������炻��͂���ŕΌ��ɂȂ肻�������ǁA�Ƃɂ����|���X�p���Ɗ������悤�ȕԓ��������B

�m���ɐ́A�������]�܂Ȃ��܂܁u���������v�ɂȂ����̂��A�ׂɗ����������Ƃ�����]����ł͂Ȃ��A�o�ւ̔����Ƃ����u�ق��̊���v�������������B�I�ڂ��Ǝv���ق��̓����I�ׂ��̂ɁB�����œ�������āA�{�ӂł͂Ȃ������������N�������B���ǁA������������������Ă���B

�u���肪�Ƃ��B���o�������āA����ɂȂ�ˁv

�u���ɗ��Ă��̂Ȃ�悩�����v

�@�o�͏��Ԃ��Ă��ꂽ�B

������

�����̏��́A�܂������Ă��Ȃ��B

�s�삳��̂��Ƃ��A���ނ̂��Ƃ�Y��Ă��炿���ƃX�^�[�g���������B���͒j���Ƃ��ċ����䂩��Ă���Ƃ������́A�V�������Ƃ��n�܂郏�N���N���ɖ�Ⴢ��Ă��邾���Ƃ����C�����Ȃ����Ȃ��B

�j���[�g�����Ȏ��������߂����B�����Ɍ��f������̂͂�߂āA���͓����ŁA�K�v�Ƃ��Ă�����Ă��邱�Ƃ����悤�B���̌�œ������o���̂ł��A�x���͂Ȃ����낤�B28�Ƃ����N��ɏł�����邯��ǁA������Ƃ����ē������}���ł͌�����������B

���͐쐣����Ǝs�삭��A����ɏj�c����ɘA�������āA��͂�������������Ŋ撣���Ă݂邱�Ƃɂ����Ɠ`�����B

�s�삭��́A����̂����������̉��Ȃ̂�����A�����ڏZ���Ȃ��̂Ȃ玩���������͏T���̎�`�������ɂ���ƌ������B�����ɁA�u�������ʔ̃T�C�g�^�c�v�Ȃ�Ďd��������̂Ȃ狻��������A�������ꖇ���݂����Ƌ������������B��`�Ɋւ�肽���Ƃ����B

���ہA�s�삭��͂����Ɏ���āA��`�S���̈�l�ɂȂ����B�Ȃ������āA���������Ƃ��ɑ��͋����B

������

�@���ꂩ���Q������\�\�B�x�d�Ȃ����c���o�āA���悢���悪���M�����B�d���͎v�����ȏ�ɖZ�����A�I�d�߂��܂ł����邱�Ƃ���������イ�������B

�@����ȂƂ��A����n�v�j���O���N�������B

|

|

���N���b�N�œ��[���Ă��������B |

��l�C�A���̖�����Ăсc�I