ラブコスメ×平泉春奈さんコラボ企画

第三部「境界線の先、そこにあるもの」

はじめて同士の沙紀と遼。

「ずっと愛し合いたかった…でも、もし嫌われたら…?」

今回は、そんな悩みを持つあるカップルのお話を、

人気イラストレーターの平泉春奈さんに描いていただきました!

ぜひ最後までご覧下さい。

ネオンがひしめく繁華街を沙紀と並んで歩く。

ひときわ鮮やかな光の演出が施され、「休憩」とか「宿泊」などと書かれた看板が大きく掲げられた建物の前で、沙紀の足が止まった。繋がれた手のひらに力が入る。

「入っちゃう?(笑)」

おどけたように笑いながら俺の顔を見る。しかしその指先は小さく震えていた。

鼓動が急激に早まる。不安とか心配とかそんなものよりも、ただ沙紀への愛しさだけが心と身体を支配する。俺は考えるより先に彼女の手を強く引き、心の中に長く刻んできた境界線の先へ、強く足を踏み込んだ。

付き合って1年、俺たちはお互いキスより先を知らなかった。

二十歳も超えてセックス経験がないという事実は、俺をどんどん生きづらくさせていた。

"若い時はヤル事しか考えてない"、そんな言葉は一部の男子にしか当てはまらないのに、そうじゃない男は何かおかしいのではと思われる。でも俺は、逆に不思議で仕方がなかった。

なぜ正しいやり方もよく知らず、大切な女の子を巻き込んで、自分の欲望のままそんな行為ができるのか。何かあれば傷つくのは彼女なのに。

……なんて、そんなことはこの事実を正当化するための言い訳だと、本当は分かってる。

沙紀は、俺なんかにはもったいない位魅力的な女性だった。 可愛くて優しくて、芯がしっかりあるのにすごく謙虚で。 時々、愛情を受けてきた人間特有の眩しさみたいなものを感じる。

そんな子が俺を好きだと言ってくれていること自体が、殆ど奇跡だった。 言わずもがな、俺は彼女のことが大好きだ。こんなに誰かを好きになったことはないと、声を大にして言える。

笑顔を向けられれば全ての悩みがどうでも良くなり、手を繋げば初めて恋を知ったかのように胸が高鳴る。 キスをすればもっと触れたくなるし、その先にある彼女の柔らかさを、彼女の全てを、知りたくなる。

そう、本当は……本当はすごく、沙紀とセックスがしたかった。

でも怖かった。上手くできなかったらガッカリされるかもしれない。嫌われてしまうかもしれない。

不確かなものに対して心はそれを拒絶し、"分からない"という感覚は勝手な恐怖心を煽っていく。臆病過ぎる自分に嫌気がさしながらも、どうしてもその先へ踏み込めずにいた。

部屋を開けるとそこは青い光の世界だった。

「わあっ……すごい、綺麗!」

沙紀の緊張が少しほぐれ、笑顔のまま俺の胸に顔を埋めた。

「遼君……ありがとう」

ぽつりと呟く。鼻先にふわりと爽やかな香りがかすった。爽やかさの中に僅かに感じる上品さと甘さ。まるで沙紀そのもので、俺の心が激しくざわめく。

「……嫌いになんてなるわけない。私は何があっても遼君が好きだよ。大好きだから、遼君としたいの。初めては、遼君じゃないと嫌なの。だから……」

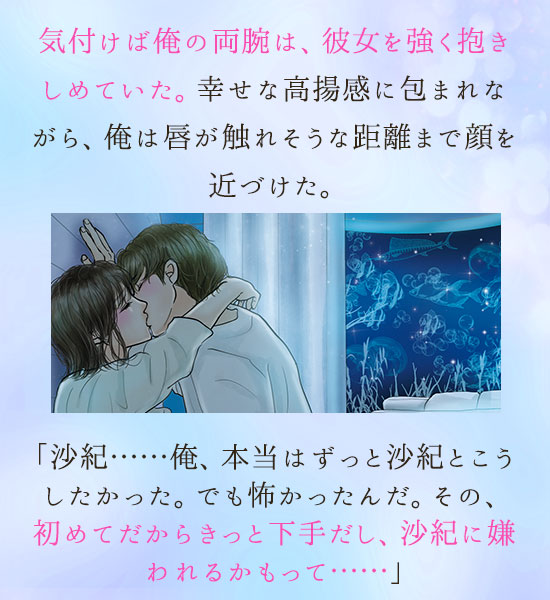

沙紀はその先の言葉を飲み込む。俺たちは、どちらからともなく唇を重ねた。互いの舌が 欲望剥き出しのまま強く絡み合う。

まるで昔見た外国映画みたいに、激しくキスを繰り返しながら、俺の手は沙紀の一番柔らかな場所を探し当てた。 ドキドキしながらニット越しの膨らみをゆっくり撫でる。手のひらに、早まる心音が伝わった。

なぜ女性の胸はこんなにも柔らかいのだろうか。この柔らかさの前では、男はとことん無力なのではと感じてしまう。

身体をまとう生地はもはや邪魔な存在でしかなく、早く沙紀の体温を感じたくて、俺は強引にニットの裾から手を差し入れた。直接下着越しの乳房を包み込んだ後、下着をずらして固くなった先端部分を摘まむ。

沙紀の呼吸が荒くなり、喉の奥から小さな喘ぎ声が漏れた。

「あっ……遼君……ベッド……にっ」

言われるまで廊下でしようとしていたことに気付き、慌てて沙紀をベッドに連れて行った。

ニットを脱がせてベッドに押し倒す。青い照明の光を受けてもなお頬は紅潮し、トロンとした目で俺を見つめる。可愛い。この世のものとは思えないほど、可愛い。

くすぐったそうに、でも気持ちよさそうに沙紀は俺がすること全てを受け入れていく。

ようやく舌先が未知の領域に辿り着く。可愛いレースがあしらわれた下着をゆっくりと下ろした。ほんの少しの抵抗を感じたものの、沙紀は素直にその場所を晒した。だけどそっと太ももを掴んで広げようとすると、条件反射のように両足に力が入った。

「あっ……やだ、恥ずかしいよ」

そう言いながら、強く俺の手を掴む。でも俺は逸る気持ちを抑え切れず、茂みの先にある突起部分を指で優しく撫でた。トロリとした液体が指先に絡み、それが潤滑剤のようになって指先を右へ左へと滑らせていく。沙紀の口元から大きな吐息が漏れる。俺は舌を出し、ゆっくりとその場所を舐めた。すると沙紀は身体を震わせ、背中を反らした。

「ああっ……!」

沙紀の恍惚とした表情に心臓が打ち砕かれ、同時に下半身が苦しくなった。俺は熱く熟した中心部分を責め続けた。舐めて、転がして、吸う。沙紀は、悶え、喘ぎ、呻いた。沙紀の中側は、まるで別の生き物のように蠢いていた。愛液はどんどん溢れ、俺の指に絡みつく。沙紀は目に涙を溜めながら、両方の手で俺の頭を抱え、もうやめてほしいと哀願した。本当に嫌だからじゃなくて、悦びの限界のように感じられた。

ベッド上に置いてあるコンドームの袋を破き、せり上がった自分のものに被せる。 彼女は少し不安そうな目で俺を見上げていた。

体温が溶け合い、汗が混じり合う。快感は絶頂を迎え、その先にある想いに気付く。

愛を知っている気になっていた。でも全部を知らなかった。一つに繋がって生まれる愛はたしかに存在した。沙紀が受け入れたのはその固い物体だけでなく、俺自身だった。沙紀の中に俺がいる。大丈夫だよと優しく微笑む。怖くないよと頬を撫でる。

その偉大な存在に包み込まれながら、きみを愛していると、きみを守りたいと、心が、身体が、強く叫ぶ。俺は初めて、溢れる愛の存在に涙を流した。

「遼君、不安だなんて言ってたけど……すごい気持ち良かったよ。なんか慣れてる感じしたけど、本当に初めて?(笑)」

「は、初めてだよ!なんていうかさ、ほら、世の中には参考書は沢山あるから、失敗のないようにその……(ゴニョゴニョ)」

「うふふ、そっか、色々頑張ってくれてたんだね。入試は見事合格だったね(笑)」

「ははっ(笑)……沙紀はさ、不安じゃなかったの?女の子の方が痛いわけだし……色々と、リスクもあるし」

沙紀は少し考え込んだ後、ちょっと長くなるけどいい?と前置きをしてから話し始めた。

「私の両親、子供の頃から凄く仲良かったんだ。私がいようが恥ずかしげもなくチューとかする位(笑)」

「へえ、いいね」

「うん。ママが子供の頃はね、おばあちゃんが性に対して凄く厳しくて、セックスが怖くなった時期が長かったみたい。テレビでそういうシーンが出てきたらすぐ消されて、怒られたりしたって」

「そうだったんだ……」

「だからママは、自分の子供にはオープンにしたかったんだと思う。好きな人ができたら自然としたいって思うようになるよ、好きな人とするセックスは最高に幸せなんだよって酔った勢いで話してくれて。うふふ、なんかね、不安より楽しみの方が大きくなったんだ。早く遼君と初めてを迎えたいなって、ワクワクしてたんだよ」

沙紀は話し終えると、フウ……と息を吐き、照れたように笑いながら俺に抱きついた。 俺は沙紀の温もりに包まれながら、この子は素敵なお母さんになりそうだな、俺はそれに見合う父親になれるかな、なんて、果てしなく遠い、でも泣きそうになるくらい幸せな未来をぼんやりと思い描いていた。

End.